写真の基礎の基礎 202412月

1.写真を撮影するには、撮影者の撮影心構えが良い作品を生み出す。

20240105にあの有名「篠山紀信」と言う有名なプロ写真家が亡くなりました。

2024/01/06?読売新聞朝刊内、記事意訳の下記を参照下さい。

「30年以上撮り続けた某モデル人間国宝の一人は、

写真家は、その場所・被写体の 空気を読み 被写体の最も良い点を切り取る芸術家」と思う。

撮影者の我々は、常にこの気持ちを持つようにしたいものだ。――難しいですが。

自分自身を鍛えよ! ともいえる。

2.写真の印刷

最近の写真の印刷は、つい2023年までは[NET]で印刷の注文・配送をしていたが、私のお気に入り中央線杉並の「おぎさく」NETは都合により廃止された。

残念であるが、NETで検索し、お近くのコンビニなどを検討下さい。

Lサイズが 1枚30−40円 らしい?どこが良いかは、ご自分の同じ写真で 比較検討下さい。

また、印刷機械メーカーや印刷の色具合や その他を考慮してください。

· 写真サイヅは、しかく DSC L LW KG 2L 6切 ワイド6切 4切 ワイド4切 A3 A2など各種ありますが、-下図

·

L版= 89mm×127mm

印刷屋さんによく聞いてください。−ご自分の家では、

トイレに座り その正面に 2L(Lの2倍大) サイズを 飾ってみましょう。

写真屋さんには、写真を入れるアルバム(有料)もあります。−100均にでもあり。

ご家族も見て 感想を言うはずです。――それらが飽きなければ その写真は良いものと言えると思います。−お勧めします。

なお、写真を見るのには、2M程度(ギャラリーなどで) 離れてみると よく見れます。

−これを思えば カメラの差は ないと思われます。

3.写真に関するNET検索法。−意外に知らないことが多いようですね。

ただし各語間には、スペースキ―(空白)を挿入する。―AND検索と言う。他でも同じ。

語は、123・abc でもよい。

はじめのうちは、心に響いたもの全てを撮影してみよう。

そのうちに自分の得手不得手がわかるであろう。

Youtubeの説明を有意義に活用したい。知ってることでも、全部聞いて見る。すると自分の心に響くモノがある。

だんだん欲が出ると思います。例えば 連写・ピンホールカメラ・ズームレンズの利用・特殊効果の撮り方など。

4.三脚―大変重要ですー必ず1台は所持したいものです。

私もそうでしたが、手振れが撮影時に発生し撮影写真を後で見ると、ピンボケが多く再撮影などで悔やむことが多いので、

三脚は必ず手に入れましょう。 ―――以下を参考にしてください。―特に夜景撮影・カメラが重い時に注意です。

三脚の足は、全開に広げ安定させよう、太い脚から伸ばしていこう。

カメラは日本製ならばどれも同じ。−自分の好きなメーカーでもよい。

カメラ付属の、取説を良く読みたい。特にシャッタスピード・絞りF値・ISO(感度)の設定法を。

なお、自分が気になる設定法は、他のNETやyoutubeなどで調べよう。

・三脚選び方・買い方―Webより

三脚の高さはどうやって選べばいいですか?

基本となるのは自分が立っている時の目の高さです。 身長が160センチとすれば

目の位置は地上から150センチほどの位置にあります。 それに、カメラと雲台の高さを加味すれば、

三脚を伸ばした時の高さが地上から130センチもあれば十分でしょう。

Youtubeの説明を有意義に活用したい。知ってることでも、全部聞いて見る。

・三脚の事故

・ しっかり固定されてない。各3〜4個の固定ハンドルを確認しよう

・三脚の足の開き方が狭い・足を全部延ばしていない。また、足元の道路部が揺れに弱いを避ける。

・カメラのストラップが固定されていず、ユラユラ揺れる

・これらの動画説明をここで見れます。―――https://www.youtube.com/watch?v=XLo_89ByC9k・

・写真家夫婦 上田家です。

・三脚の倒れ対策−−重心を下にする。

・三脚使用時の移動(方法)注意 水平・垂直を取る カメラの手振れ補正はOFFにする。

撮影被写体の好きな表現方法は以下に、

青くしたい―――電球モードに 見た目に近い印象に―――晴天モードに

赤くしたい―――曇天モードに もっと赤くしたい―――日陰モードに

自分で、試写 しT下さい。

・旅先での撮影種類−風景・移動・動物・夜景・建物・・ストリート・食事(食いしん坊

旅先では、面白い被写体が 多いので楽しみです。

私のクラブでは、展示時などで 携帯カメラの 撮り方講習会 他を実施しました。−ひばりヶ丘駅近くのフレスコひばりヶ丘他などで。

5.撮影基本

カシャカシャと音をさせるfilm時代と同様に レンズは望遠・広角と各種あり モデルにもリズムが生まれる。

撮り方はカメラマンのの心次第 篠山紀信の亡前の発言(前段意訳)―20240106の読売朝刊を。

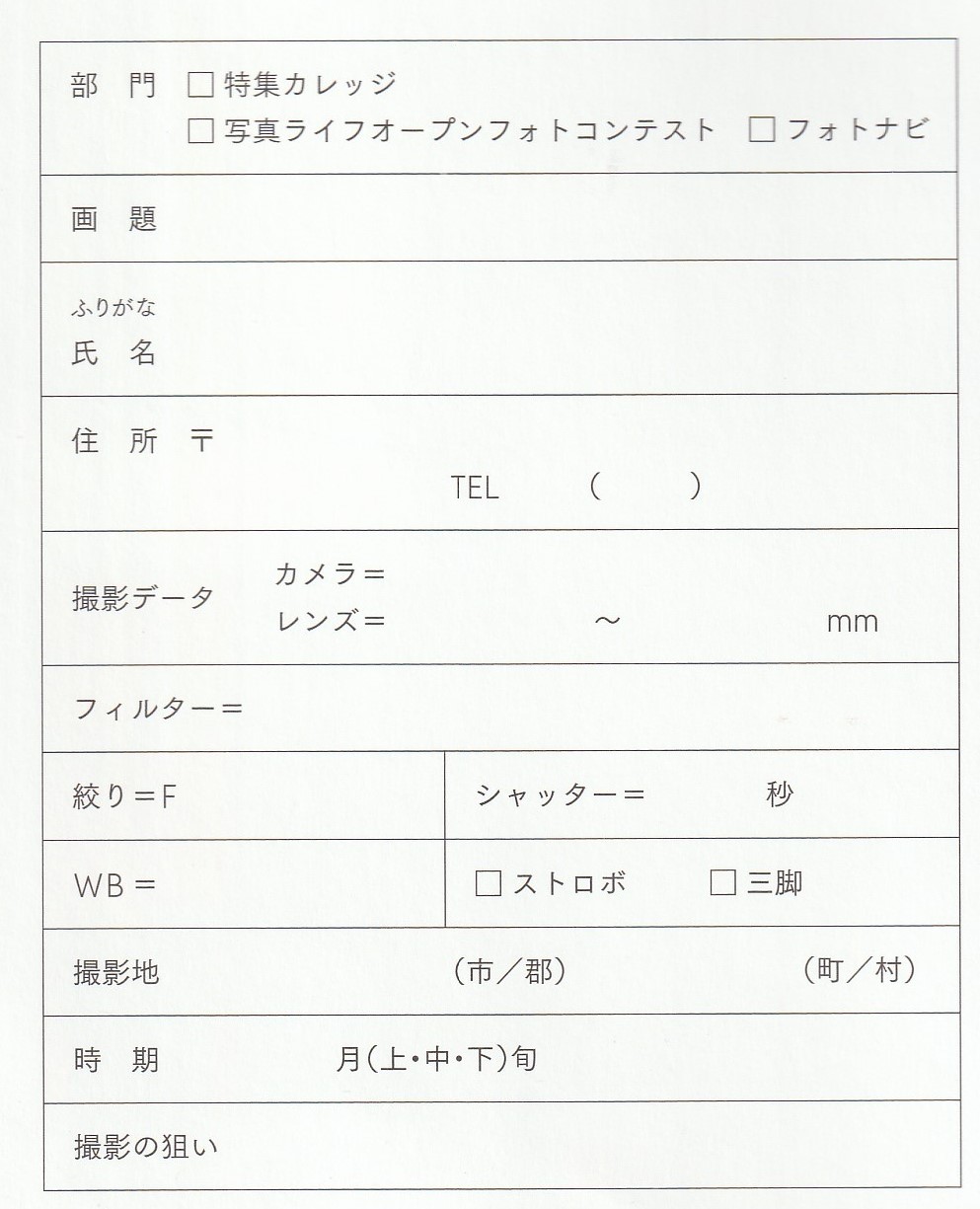

撮影した時のデータを記録する――下記表(または EXIF−データ――再生ソフトにあり)

特に、タイトル(画題)は 最重要です。−写真自体の生死に関わります。

特に、タイトル(画題)は 最重要です。−写真自体の生死に関わります。

最 重 要 です

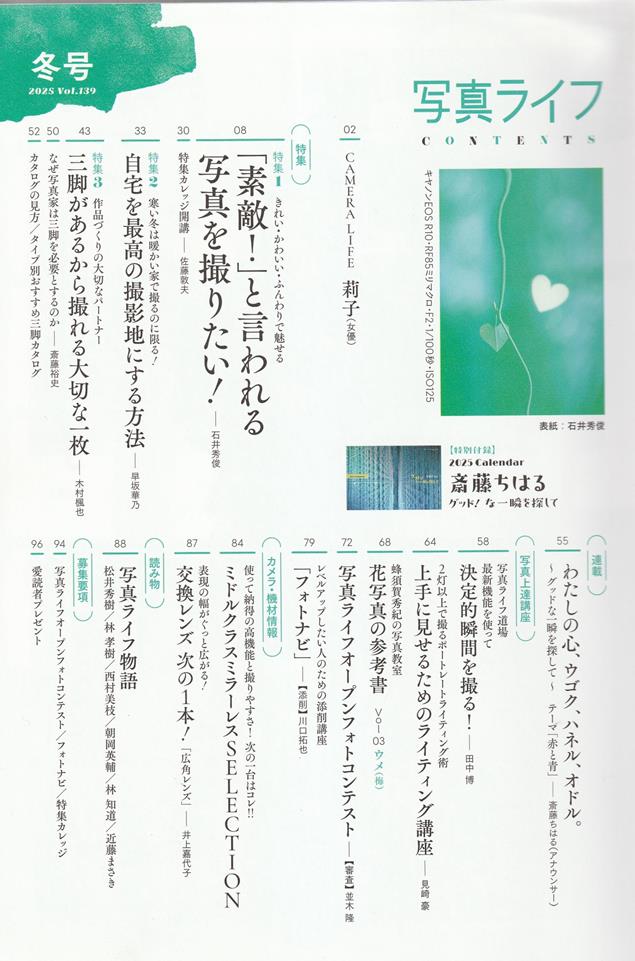

6.お勧めの写真雑誌―――――「写真ライフ」 4回/年(定価=880円−1回):春・夏・秋・冬の旬刊 下図は・2024年冬号の目次です。

以前は、本当の初心者用でしたが、雑誌の廃刊が多く少しレベルが上がったようです。雑誌フォトコン−日本写真企画の発行です。

これは、各人のお住いの図書館などに蔵書かもしれません。各本屋さんで立ち読みされてはいかがですか?

年4回なので、約3000円で年間購読を申し込んでも良いかと思います。

7.カメラの歴史

意外にも、カメラの発売から現在まで 200年 足らずです。

日本最古の現存写真は、鹿児島の島津斉彬公で

デジカメの実用化は、40年ほど前。――詳細は各自確認ください。

(各メーカー・東京の写真美術館・フジフィルムでの雑誌

カメラの語源:カメラ(部屋)オブスクラ(暗い)

日本には、1857年(安政4年)

光は、自然光・人口光−直射光拡散光

写真誕生以前:16Cピンホールカメラの原点−カメラオブスクーラ

1826年―世界初の画像定着に成功。

カメRの日本での発展は、1881年(M14)浅沼商会の暗箱に始まる。

1925年ライカ35mmカメラの誕生し−映画フィルムを写真用にする。

日本での写真の発展は、

1848年写真術「ダゲレオタイプ」長崎に伝来 1868年営業写真館(下岡蓮杖・上野彦馬)開業

1970年一眼レフカメラの電子化に、1988年にデジタルカメラの実用化成る。1915年セルフタイマーの発明